米国ストアコンパリゾン_Amazon GO(シアトル)

株式会社エイジス、CvS事業部の武田です。

米国流通店舗をストア・コンパリゾンする機会がありましたので、レポートします。

<Amazon GO シアトル>

今回はアメリカのシアトルへ行ってきました。

シアトルと聞くと、日本では「マリナーズ」や「イチロー」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

確かにイチローも有名ですが、実はこのシアトル、私も今回行くまでは知りませんでしたがマイクロソフトやアマゾン、ボーイング、スターバックス、コストコなど全世界で認知されている有名企業の本社が多くある都市なのです。

ワシントン州最大の都市であり、先に述べた企業があるからか、ICT先進都市とも言われています。「アメリカで最も住みやすい大都市ランキング」では2018年度1位に選ばれています。

さて、シアトルに本社を置く企業の中でも、アマゾンの展開するレジ無しコンビニ「Amazon Go」で実際に買物をして来ました。

シアトル市内には5店舗あり、私も1週間の滞在中4度利用しました。ご存知の方も多いと思いますが、「欲しい商品を会計無しでそのまま持って帰れる」レジレスを実現しており、正にその通りであることを、実感しました。

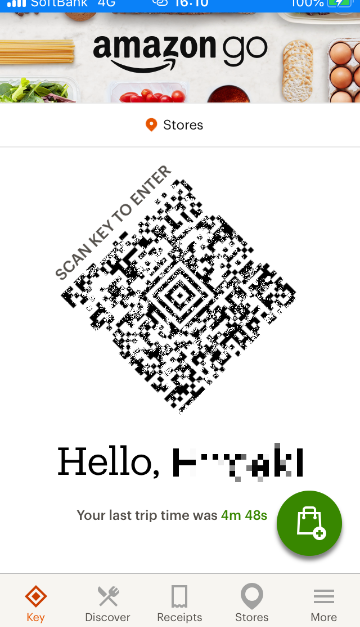

店舗出入口が駅の自動改札のようなゲートになっています。入店時にすべき事は、入口でスマホ画面をかざすだけ、他に何もすることなく、買物が出来ます。

店舗を利用するにあたって事前準備は、3つだけありました。

①Amazon Goアプリのインストール

(iOS、Android、FireOSに対応)

②Amazon.comのアカウント作成

③クレジットカード

普段日本でアマゾンを利用されている人は、アカウントを持っているから、そのまま利用できると思われるかも知れませんが、日本のアマゾンアカウントは「Amazon.co.jp」とドメインが違います。新たに「.com」のアカウントを作成する必要がありました。

Amazon.comでアカウント作成しクレジットカード登録、そのアカウントでAmazon Goアプリにログインすれば準備完了です。

入店前にアプリを起動させて自分のQRコードを表示させておきます。

店舗内は通常のお店と変わらないように見えます。日本のコンビニを少し小さくしたくらいの広さでした。通路は比較的広めのつくりです。

AmazonだけにAmazonBasic充電ケーブルなどはありましたが、それ以外の雑貨は見当たりませんでした。また、ガムなどの小物は置いていませんでした。

商品選択が終わったら、そのままお店を出ても良いのですが、やはり最初は戸惑いました。

欲しい商品をバッグに入れて、当然レジを通さず、恐るおそるそのままお店を出ました。

レジを経由しないで店舗を出るのは、何とも言えない不思議な感覚です。

現地の方も数多く利用しており、店舗が地域に根付いている事を確認出来ました。併せてやはり観光客と思われる方も、数多くいました。

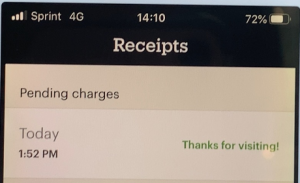

購入品確認や決済については、アプリで確認出来ます。しかし、退店後すぐには反映していませんでした。時間をおいてアプリを確認してみました。

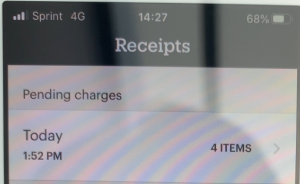

退店してから20分程すると、購入品明細が確認出来るようになりました。

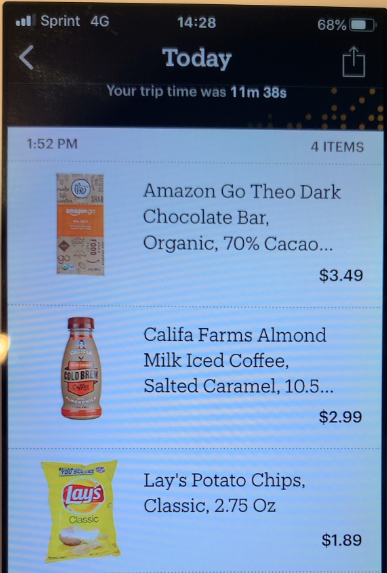

「4 ITEMS」のところをタップすると、レシートが確認出来ます。

実は、ちょっとした”実験”を試みました。

天井に設置されているであろうカメラに、写らないよう商品を覆ってみたり、重量センサーがついていると思われる棚に、力をかけながら商品を取ってみたり、一度手に取った商品を戻したりして、誤りが発生するかを確認してみたかったのですが、完璧に把握されていました。

電子レシートも隅々まで確認しましたが、やはり購入品と差はありませんでした。

(もちろん差が発生していたら、申し出るつもりであったことを明記しておきます。)

買物ルールとして、店舗内にいる人同士で商品受け渡しは禁止されていました。おそらく、店舗内では「誰が、何を、何個、手に取ったか」が把握されているはずなので、商品を棚から取った人が、購入者として認識されてしまうと推測します。

アプリのチュートリアルにも、禁止事項として案内されていました。

先ほど触れた通りですが、店舗を出た直後では、まだ購入品はアプリに反映されていません。逆を言うと、店舗内で手に持っているものは、アプリにはリアルタイムで反映されていません。

購入品がアプリに反映されるまでの時間、つまり棚から商品を取り、決済されるまでかかった時間の分だけ、来店客の行動を分析し続けているのではないでしょうか。

レジレスで正しい決済が行われていることにも驚きましたが、アメリカ国内ではシアトル含め既に4都市21店舗が通常営業していることに改めて驚きます。

今は食品中心で、あまり「小さな」商品は置かれていません。

今あるサイズの商品で営業し、商品の動きや流れなど、膨大な情報をデータベース化して分析した上で、より「小さな」商品にも対応できる技術を作り出そうとしている意図を感じます。

「小さな」商品に対応した新しい”Amazon Go”が登場する日も、そう遠くないと想像できる店舗でした。

次回に続きます。